筑土八幡神社 八幡神

筑土八幡神社 ( つくどはちまん ) 八幡神

つくどはちまん神社境内インフォメーションより

つくどはちまん神社境内インフォメーションより御祭神 応神天皇 ( おうじん ) 神功皇后 ( じんぐう ) 仲哀天皇 ( ちゅうあい )

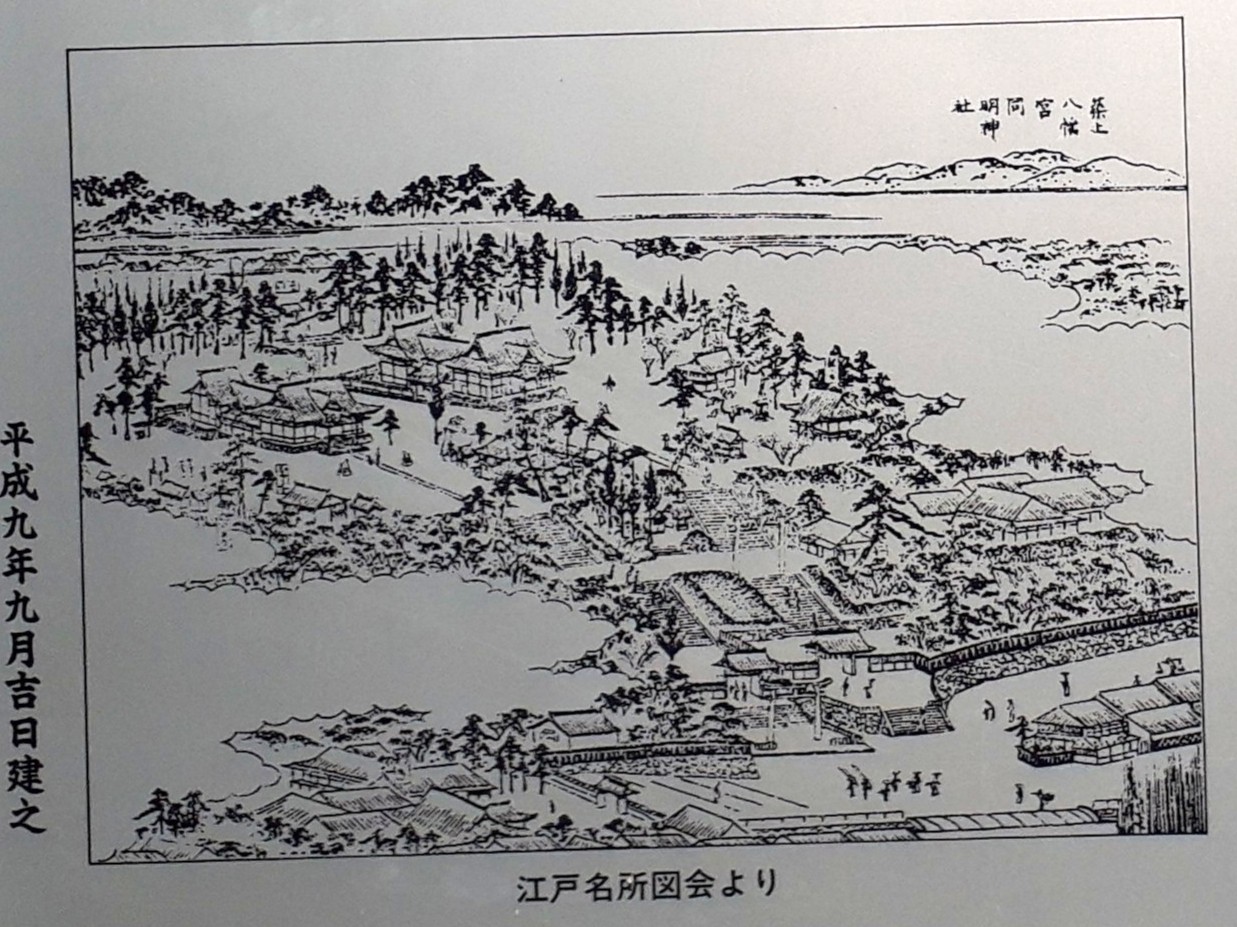

筑土八幡神社は いまから千二百年程前の嵯峨天皇 ( さが ) の御代に 武蔵国豊嶋郡 ( こおり ) 牛込の里で 八幡神を大変熱心に信仰する翁がいて、ある時、翁の夢の中に神霊が現れて、われ、汝が信心に感じ跡 ( あと ) をたれん。と仰ったので不思議に思った翁は目をさますとすぐに身を清めて拝もうと井戸のそばへ行ったところ、かたわらの一本の松の樹の上に細長い旗のような美しい雲がたなびいて、雲の中から白鳩が現れて松の梢 ( こずえ ) にとまった。 翁はこのことを里人 ( さとびと ) に語り神霊の現れたもうたことを知り、すぐに注連縄 ( しめなわ ) をゆいまわして、その松を祀 ( まつ ) った。 その後にこの地に訪れた 伝教大師がこの由を聞いて神像を彫刻し祠 ( ほこら ) にお祀りしました。 その時に筑紫の宇佐の宮土をもとめて礎としたので つくどはちまん神社と名づけられました。 詳細は境内にあるインフォメーションに記載されております。 大祭は 毎年九月十五日に行われております。

石造鳥居 ( せきぞうとりい )

境内に石造鳥居 ( せきぞうとりい ) があります。 石造の明神型鳥居 ( みょうじんがたとりい ) で 1726年に建立された区内現存最古の鳥居のようです。 台座は 八角形で額は木製になります。

手水舎 御神輿

手水舎 御神輿になります。

阿吽の狛犬

歴史ある 阿 ( あ ) 吽 ( うん ) の 狛犬 ( こまいぬ ) になります。

社殿

社殿になります。 御参拝です。

宮比神社

宮比神社 御祭神は 宮比神様 ( みやびのかみ ) 大宮売命様 ( おおみやのめのみこと ) 天鈿女命様 ( あめのうずめのみこと ) になります。 御参拝です。

江戸時代につくられた大変珍しいデザインの 庚申塔 ( こうしんとう )

舟型の庚申塔 ( こうしんとう ) になります。 庚申 ( かのえさる ) の日に一晩中寝ないで夜を明かす庚申待 ( こうしんまち ) に由来する塔になります。 上部に 日月 を 中央部に 一対の猿と桃の木を配しております。 右側は 牡猿が立ち上がって 実の付いた桃の枝を手折っているのに対して 左側の牝猿はうずくまり 実のついた桃の一枝を手にしております。 境内にインフォメーションがあります。 縁結びの神 交通守護の神 ともいわれております。 百度石もあります。

田村虎蔵の歌碑

金太郎 一寸法師 花咲爺 などを作曲された田村虎蔵先生顕彰碑になります。 一寸法師のおはなしがありますが 一寸法師のモデルは 少名毘古那神様 ( すくなびこなのかみ ) ともいわれております。 少名毘古那神様は 神産巣日神様 ( かみむすひのかみ ) の指の間からうまれた御子神様で 大国主大神様 ( おおくにぬしのおおかみ ) とともに国づくりをされた神様になります。

アクセス

アクセスは 電車の場合 飯田橋駅 JR中央・総武線 東口より 徒歩10分程になります。 東口改札を出て向かい左側方面になります。 駅近くにマップの記載されたサインがあるのでご確認をおすすめします。

トラベルです。 組み合わせ等で コストパフォーマンスよくいけます。 こちらは ホテルメトロポリタン エドモント になります。 JR総武線 東口 飯田橋駅、JR総武線 西口 水道橋駅より 徒歩5分程になります。

つくどはちまん神社は 御祭神が 応神天皇 ( おうじん ) 神功皇后 ( じんぐう ) 仲哀天皇 ( ちゅうあい ) になります。 御朱印は 社務所近くの箱の中の由来書に挟んでおります。 初穂料を頂いておりませんでしたが 御賽銭箱にお気持ちをおさめました。 東京大神宮から20分程になります。 ともに御参拝はいかがでしょうか。